Kinderwunsch - Fruchtbarkeit beim Mann: Einfluss, Fakten & Unterstützung

Inhaltsverzeichnis

Vorwort – Vielfalt anerkennen

In diesem Artikel sprechen wir bewusst von „männlicher Gesundheit“, doch wir wissen: Familienformen sind vielfältig. Queer-identifizierte Menschen, non-binäre Personen, trans* Eltern und Paare jeden Geschlechts arbeiten ebenfalls liebevoll daran, Eltern zu werden – sei es durch In-Vitro, Co-Parenting, Adoption, Leihmutterschaft oder andere Wege zum Wunschkind. Dieser Beitrag setzt beim Begriff der „männlichen Gesundheit“ an, weil reproduktive Beiträge von Personen, die phylogenetisch Spermien produzieren, in der Forschung überwiegend so bezeichnet werden. Unsere Wertschätzung gilt allen, die ihren eigenen Weg zum Wunschkind gehen – und wir laden ein, diese Begriffe als Platzhalter für vielfältige Identitäten zu verstehen.

Einleitung

Ein Kinderwunsch ist immer mehr als ein medizinisches Projekt – er ist ein zutiefst menschliches, gemeinsames Erleben. Oft liegt der Fokus stark auf der Gesundheit der Frau, während die Rolle des Mannes in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt wird. Doch moderne Forschung zeigt klar: Spermienqualität, Lebensstil, Alter und seelisches Wohlbefinden des Mannes beeinflussen nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis, sondern auch die gesunde Entwicklung des Kindes und sogar die Funktion der Plazenta.

Dieser Beitrag beleuchtet, warum die männliche Gesundheit in allen Phasen der Kinderwunschreise entscheidend ist – und wie Männer aktiv dazu beitragen können, den Weg zum Wunschkind zu ebnen.

Unerfüllter Kinderwunsch – und der lange Weg bis zum Wunschkind

Der Weg zum Wunschkind ist für viele Paare eine emotionale Achterbahn: 15–20 % der Paare erleben über Monate hinweg, trotz Verhütungsfreiheit, keine Schwangerschaft. Wenn die Zeit länger wird, sprechen wir von einem unerfüllten Kinderwunsch – je nach Definition nach 6 bis 12 Monaten ungewollter Kinderlosigkeit.

Auch wenn in der öffentlichen Wahrnehmung meist die weibliche Seite thematisiert wird: Bei etwa einem Drittel der Paare liegen die Ursachen vollständig oder teilweise auf männlicher Seite. Störungen der Spermienqualität, Hormonungleichgewichte, genetische Faktoren oder Immunreaktionen können eine Rolle spielen. Gleichzeitig lernen wir: Die psychische Belastung durch wiederholtes Scheitern, Arzttermine, invasive Diagnostik und gesellschaftlichen Druck ist enorm – und wirkt sich häufig auch auf die Partnerschaft, das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität beider Personen aus.

Ein langfristiger Kinderwunsch ist ein Marathon, kein Sprint – und gleichzeitig ein unglaublich mutiger und liebevoller Schritt. Oft folgt im Rückblick eine Zeit der Reflexion, des Innehaltens: Wer bin ich? Wer wollen wir als Eltern sein? Welche Gesundheit können wir uns jetzt schenken – körperlich, emotional, gemeinsam?

Der Einfluss des Mannes auf die Empfängnis – ein unterschätzter Faktor

Viele verbinden Fruchtbarkeit vor allem mit weiblichen Körpern – dabei liegen in etwa 30–40 % der Fälle von unerfülltem Kinderwunsch die Hauptursachen beim Mann. Das kann eine verminderte Spermienproduktion sein, eine eingeschränkte Beweglichkeit oder strukturelle Auffälligkeiten.

Wichtige Einflussgrößen der Spermienqualität:

Motilität

– Wie beweglich und schnell sind die Spermien? Je höher, desto wahrscheinlicher erreichen sie die Eizelle.Morphologie

– Sind Form und Struktur optimal? Fehlbildungen können die Befruchtung erschweren.DNA-Integrität

– Unversehrte genetische Information ist entscheidend für die gesunde Entwicklung des Embryos.

Forschung zeigt:

Spermienqualität lässt sich in einem Zeitraum von etwa 70–90 Tagen deutlich verbessern, da dies der Reifungszyklus neuer Spermien ist.

Faktoren wie Ernährung, Schadstoffexposition und Lebensstil wirken sich direkt auf die Neubildung aus.

Schlechte DNA-Integrität im Sperma erhöht das Risiko für Fehlgeburten und genetische Auffälligkeiten.

Der „männliche biologische Wecker“ – Alter ist kein Frauenthema allein

Es ist ein Mythos, dass nur Frauen eine biologische Uhr haben. Auch bei Männern sinkt die Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter:

Ab etwa 35 Jahren nimmt die Beweglichkeit und Anzahl der Spermien ab.

DNA-Brüche und Mutationen häufen sich

Studien zeigen, dass höheres väterliches Alter mit einem leicht erhöhten Risiko für Autismus-Spektrum-Störungen, Schizophrenie und bestimmten genetischen Erkrankungen beim Kind verbunden ist.

Hintergrund:

Spermien werden lebenslang neu gebildet, dabei entstehen mit der Zeit mehr Kopierfehler im Erbgut.

Oxidativer Stress durch Alterung, Lebensstil oder Umweltgifte verstärkt diesen Effekt.

Der Lebensstil zählt: Ernährung, Bewegung, Umwelt & Stress

Die Spermien sind wie ein Gesundheitsbarometer – sie reagieren empfindlich auf innere und äußere Einflüsse.

Negativ wirkende Faktoren:

Fettleibigkeit:

Senkt den Testosteronspiegel, fördert Entzündungen und verschlechtert Hormonbalance.Schlechte Ernährung:

Viel Zucker, gesättigte Fette und Fertigprodukte senken Spermienzahl und -beweglichkeit.Rauchen & Alkohol:

Erhöhen oxidativen Stress, schädigen DNA und Zellmembranen.Hitze:

Sauna, heiße Bäder oder eng anliegende Kleidung erhöhen die Hodentemperatur und hemmen die Spermaproduktion.Umweltgifte:

Phthalate, BPA, Pestizide, Schwermetalle sind nachweislich spermientoxisch.

Positiv wirkende Faktoren:

Mediterrane Ernährung reich an Obst, Gemüse, Vollkorn, Fisch und gesunden Fetten.

Regelmäßige Bewegung – ideal: Ausdauersport

Präkonzeptionale Fürsorge für Männer – ein wissenschaftliches Manko, das viel Potential hat

Während präkonzeptionale Betreuung für Frauen in vielen Ländern längst etabliert ist – inklusive Beratung zu Ernährung, Mikronährstoffen und Lebensstil – wird die Gesundheit des Mannes vor der Empfängnis oft übersehen. Dabei zeigen Studien klar, dass auch väterliche Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer gesunden Schwangerschaft und die Entwicklung des Kindes beeinflussen.

Warum diese Lücke problematisch ist:

Die Spermienentwicklung (Spermatogenese) dauert etwa 72–90 Tage. Alles, was der Mann in dieser Zeit zu sich nimmt, an Belastungen erfährt oder an Lebensstiländerungen vornimmt, wirkt sich direkt auf die Spermienqualität aus.

Eine unzureichende Nährstoffversorgung oder Belastung durch Toxine kann zu erhöhter DNA-Fragmentierung führen – und damit nicht nur die Chance auf eine Empfängnis senken, sondern auch das Risiko für Fehlgeburten steigern.

Was präkonzeptionale Fürsorge umfassen sollte:

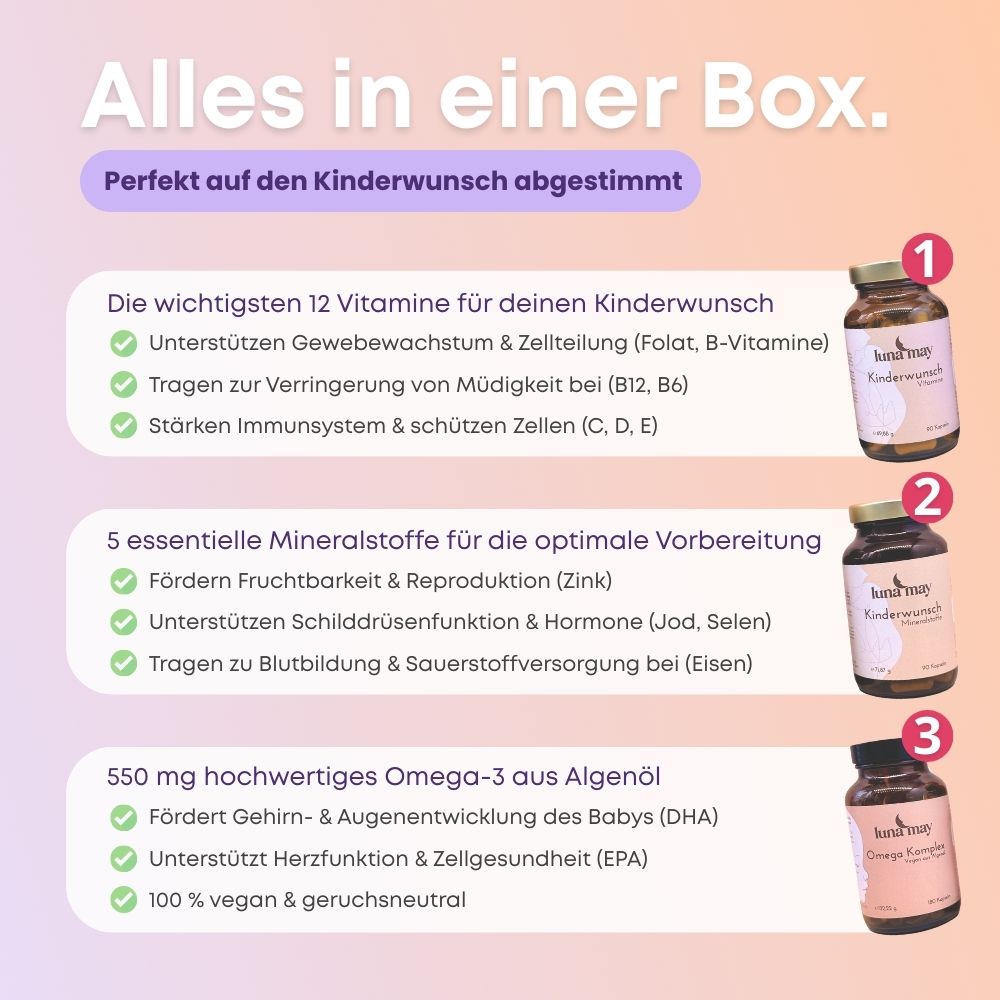

Gezielte Nährstoffsupplementierung

(z. B. Omega-3-Fettsäuren, Zink, Selen, Vitamin D, Vitamin C, Folsäure) – evidenzbasiert ausgewählt.Überprüfung auf hormonelle Dysbalancen, etwa Testosteronmangel.

Analyse auf Infektionen im Urogenitaltrakt, die die Spermienqualität beeinträchtigen könnten.

Aufklärung über Umweltfaktoren – von Hitzebelastung bis hin zu Schadstoffexposition.

Fazit:

Männer brauchen hier denselben präventiven Ansatz wie Frauen – nur so können beide Partner optimal vorbereitet in die Kinderwunschzeit starten.

DNA-Aktivität, epigenetische Spuren & vererbte Gesundheit

Die Genetik des Vaters endet nicht bei der Befruchtung. Forschung im Bereich der Epigenetik zeigt, dass Umwelteinflüsse, Ernährung und Lebensstil die epigenetischen Markierungen in der DNA der Spermien verändern können – und diese Veränderungen an das Kind weitergegeben werden.

Relevante Erkenntnisse:

DNA-Fragmentierung:

Eine hohe Fragmentierungsrate steht im Zusammenhang mit reduzierter Befruchtungsfähigkeit, einer erhöhten Fehlgeburtsrate und teils auch mit Entwicklungsstörungen beim Kind.Alter des Vaters:

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für neue genetische Mutationen in der DNA der Spermien, u. a. durch oxidative Schäden. Studien weisen darauf hin, dass dies mit einem erhöhten Risiko für Autismus, Schizophrenie oder bestimmte Krebserkrankungen beim Kind korrelieren kann.Epigenetische Prägung:

Väterlicher Stress, Ernährungsmängel oder toxische Belastungen können bestimmte Gene an- oder abschalten, die dann beim Kind Einfluss auf Stoffwechsel, Immunsystem oder neurologische Entwicklung haben.

Prävention bedeutet in diesem Kontext nicht nur, die Empfängnis zu fördern, sondern auch langfristige gesundheitliche Weichen für das Kind positiv zu stellen.

Seelische Gesundheit & gesellschaftlicher Druck auf Männer

Kinderlosigkeit betrifft Männer emotional oft tiefer, als sie nach außen zeigen. Studien beschreiben ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen und vermindertes Selbstwertgefühl bei Männern mit unerfülltem Kinderwunsch – insbesondere, wenn die Ursache in der eigenen Fruchtbarkeit liegt.

Herausforderungen:

Scham und Stigma:

Männer sprechen seltener offen über Fruchtbarkeitsprobleme, da gesellschaftlich das Bild der „männlichen Stärke“ dominiert.Partnerschaftliche Belastung:

Schuldgefühle und das Gefühl, die Partnerin „im Stich zu lassen“, können zu Rückzug oder Beziehungsproblemen führen.Fehlende Anlaufstellen:

Während Frauen meist schnell gynäkologische Unterstützung erhalten, wissen viele Männer nicht, an wen sie sich wenden sollen.

Unterstützungsansätze:

Psychologische Beratung oder Paartherapie als fester Bestandteil der Kinderwunschbegleitung.

Austausch in spezialisierten Männergruppen oder Online-Foren.

Enttabuisierung männlicher Fruchtbarkeit in der öffentlichen Diskussion.

Praktische Empfehlungen – wie Männer gezielt ihre Fertilität unterstützen können

Eine erfolgreiche Kinderwunschreise beginnt nicht erst mit dem Schwangerschaftstest – sondern Monate davor. Die folgenden Empfehlungen basieren auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen:

1. Medizinische Basis schaffen

Urologische Untersuchung mit Spermiogramm (Analyse von Anzahl, Beweglichkeit, Morphologie).

Hormoncheck (v. a. Testosteron, FSH, LH).

Screening auf Infektionen im Genitaltrakt.

2. Lebensstil-Optimierung

Gewicht normalisieren: Sowohl Unter- als auch Übergewicht können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Regelmäßige Bewegung:

Moderate Ausdauer- und Kraftübungen fördern Hormonbalance und Spermienqualität.Schlafhygiene: 7–9 Stunden Schlaf, gleichbleibende Schlafenszeiten.

3. Ernährung anpassen

Mediterrane Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkorn, gesunden Fetten (v. a. Omega-3 aus Fisch oder Algen).

Reduktion von Zucker, Alkohol, stark verarbeiteten Lebensmitteln.

Zink-, Selen- und Vitamin-D-reiche Lebensmittel einbauen.

4. Umweltbelastungen reduzieren

Hoden nicht überhitzen (keine häufigen Saunagänge, enge Kleidung, Laptop nicht auf dem Schoß).

Plastik meiden, besonders bei heißen Speisen/Getränken (BPA, Phthalate).

Pestizide und Schadstoffe minimieren (Bio-Lebensmittel, saubere Luft).

5. Psychische Gesundheit stärken

Stressmanagement durch Meditation, Atemübungen, Sport oder kreative Aktivitäten.

Offene Kommunikation mit Partner:in.

Bei Bedarf professionelle psychologische Unterstützung suchen.

Unerfüllter Kinderwunsch – wenn die Reise länger dauert

Auch wenn alle medizinischen Parameter unauffällig erscheinen, kann es Monate oder Jahre dauern, bis eine Schwangerschaft eintritt. Ungefähr 10–15 % aller Paare erleben eine längere Kinderwunschphase.

Wichtige Punkte in dieser Zeit:

Fruchtbarkeit ist dynamisch – selbst leichte Veränderungen im Lebensstil oder Timing können entscheidend sein.

Emotionale Belastungen sind real und dürfen ernst genommen werden – egal, wer in der Partnerschaft die medizinische „Ursache“ trägt.

Unterstützung durch Kinderwunschzentren, Fruchtbarkeitsmediziner:innen oder ganzheitliche Ansätze (z. B. Ernährungsberatung, Akupunktur) kann helfen

Es ist wichtig, zu betonen: Die Kinderwunschreise ist individuell – und es gibt viele Wege zum Wunschkind, ob natürlich, mit Unterstützung der Reproduktionsmedizin, durch Adoption oder Pflegeelternschaft.

Exkurs: Männliche Gesundheit und die Plazenta – ein unterschätztes Zusammenspiel

Forschung zeigt zunehmend: Auch der Vater prägt die Schwangerschaft weit über die Empfängnis hinaus – etwa über seinen Einfluss auf die Plazenta.

Paternal Programming

Epigenetische Merkmale, die durch Ernährung, Gewicht oder Umwelt beeinflusst sind, können über die Spermien an die Plazenta weitergegeben werden und deren Funktion nachhaltig verändern.Plazentale Hypoxie bei Übergewicht

In Tiermodellen führt paternale Adipositas zu vermindertem Sauerstoffgehalt, gestörter Gefäßentwicklung und veränderten Stressmarkern in der Plazenta. Das kann das Leberwachstum beim Fötus beeinflussen und zu nachgeburtlichen Stoffwechselproblemen führen.Metallbooster-Effekte & Geschlechterspezifität

Studien zeigen, dass Väter, die vor der Empfängnis übergewichtig sind, bei ihren Nachkommen sowohl ein erhöhtes Risiko für Kleinwuchs (SGA) als auch für Übergewicht (Makrosomie) auslösen. Diese Effekte sind geschlechtsspezifisch und beeinflussen auch die Plazentamorphologie.Placenta und Fetaler Kampf um Nährstoffe

Auf genetischer Ebene wirken mütterliche und väterliche Gene teils gegensätzlich in der Plazenta. Studien zeigen, dass das väterliche IGF2-Gen aktiv das Nährstoffangebot steigert, während Muttermissionen bremsen – ein sensibler Balanceakt. Kein direkter Zusammenhang zur Schwangerschaftsübelkeit wurde bislang untersucht, doch dieses Spannungsfeld zeigt, wie komplex väterliche Beiträge während der Schwangerschaft sind.Mikrobiom-Gehirn-Plazenta-Achse im Tierversuch

Neues Tiermodell-Forschungsergebnis: Die Zusammensetzung der Darmbakterien eines Vaters beeinflusst nicht nur die Spermien, sondern auch die Plazenta seines Nachwuchses. Dysbiose kann das Plazentawachstum negativ beeinflussen – mögliche Parallelen bei Menschen werden noch erforscht.

Fazit

Kinderwunsch ist kein einseitiges Thema, sondern eine gemeinsame Reise. Die Gesundheit des Mannes trägt ebenso entscheidend bei wie die der Frau – und reicht in ihren Auswirkungen bis in die Schwangerschaft und die Entwicklung des Kindes hinein. Faktoren wie Ernährung, Bewegung, psychische Stabilität und präventive Vorsorge bieten Männern die Chance, nicht nur ihre eigene Fruchtbarkeit zu stärken, sondern ihrem Kind die besten Startbedingungen ins Leben mitzugeben.

Indem wir die männliche Seite des Kinderwunsches stärker ins Bewusstsein rücken, schaffen wir ein ganzheitlicheres Bild – und laden Paare, gleich welcher Konstellation, dazu ein, diesen Weg partnerschaftlich und selbstbestimmt zu gehen.